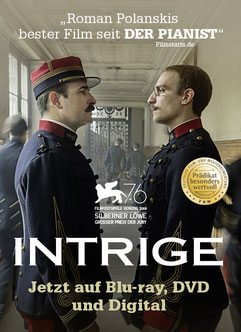

Anzeige

SERGEI TCHOBAN

EIN DEUTSCH-RUSSISCHER ARCHITEKT

Mit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Zuzug vieler russisch-jüdischer Migranten erstarkten nicht nur die jüdischen Gemeinden Deutschlands, sondern auch der Bedarf an G'tteshäusern und Gemeindezentren wächst. Wir sprachen mit dem international renommierten Architekten Sergei Tchoban, der in Berlin bereits das Zentrum von Chabad Lubawitsch baute und gegenwärtig einen neuen jüdischen Campus in der Hauptstadt plant.

Herr Tchoban, erstmals wurde die jüdische Welt im Jahr 2007 auf Sie aufmerksam, als in Berlin das von Ihnen entworfene Jüdische Bildungszentrum von Chabad Lubawitsch eröffnet wurde, in das auch eine Synagoge mit über 250 Sitzplätzen inklusive einer Frauenempore integriert ist. Alles ist mit Holz getäfelt.

Es sollte eine warme Atmosphäre geschaffen werden, das war die Idee. Ich arbeite gerne mit Holz, mit Eiche oder – wie in der Synagoge – mit Nussbaumholz. Das ist lebendig aber zugleich nicht übermäßig stark gemasert, mit feiner Oberfläche und daher für das Auge nicht allzu aufdringlich. Der Bau einer Synagoge ist für einen Architekten eine reizvolle Aufgabe, weil es eben einerseits ein Gebetshaus mit festen liturgischen Anforderungen ist. Und zugleich erfüllt es einen zweiten, ganz profanen Zweck als Versammlungsstätte, in der Menschen eine Gemeinschaft bilden.

Sie kommen aus einer jüdischen Familie.

Judentum bedeutet für mich die Erinnerung an meinen Großvater Solomon Abramowitsch Kantor, Professor an der Polytechnischen Universität in Sankt Petersburg, der ein sehr liebevoller Mensch war. In der Sowjetunion spielte Religion keine bedeutende Rolle, auch nicht für mich. Erst hier in Deutschland fing ich an, mich damit zu beschäftigen.

Sie leben in zwei Welten. In Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, wurden Sie 1962 geboren. Seit 1991 haben Sie ihren Lebensmittelpunkt jedoch in Deutschland, wo Sie anfangs in Hamburg im Büro NPS Nietz–Prasch–Sigl angestellt waren, 1995 wurden sie dann Partner und übernahmen die Berliner Dependance. Das heutige Büro Tchoban Voss Architekten, mit Standorten in Hamburg, Berlin und Dresden, plante nach Ihren Entwürfen zahlreiche Berliner Projekte, beispielsweise das CityQuartier DomAquarée, das Chabad-Lubawitsch-Bildungszentrum in der Münsterschen Straße, das Musik- und Lifestylehotel nhow Berlin, das Quartier LP 12 mit der Mall of Berlin oder das Wohnhochhaus Living Levels. Sie führen das Berliner Büro mit rund 60 Mitarbeitern. Aber auch in der Türkei, in Italien, den USA und besonders in Russland sind Sie aktiv.

2006 gründete ich mit zwei Partnern das Moskauer Büro Speech, das sich sehr erfolgreich etablieren konnte. Mittlerweile gibt es dort mehr Mitarbeiter als im Berliner Büro und ich bin seit 2013 Mitglied des Gestaltungsbeirates der Stadt Moskau. Ich pendele also schon seit Jahren zwischen Moskau und Berlin. Für mich ergänzen sich die beiden Welten auf eine ganz eigene, eine sehr fruchtbare Art.

In Russland haben Sie nicht nur Gebäudekomplexe entworfen, sondern mit ihrem früheren Büropartner Sergey Kuznetsov auch ein Architekturmagazin herausgeben, das weiterhin etwa viermal im Jahr erscheint.

Wir wollen das öffentliche Interesse für die Architektur fördern. Das geschieht in dem Journal immer durch ein Heftthema. Deshalb gibt es in Berlin auch die „Tchoban Foundation“, die das Berliner Museum für Architekturzeichnung unterhält. Ich sammle selbst Architekturzeichnungen aus allen Epochen. Und das Museum widmet sich eben ausschließlich diesem Genre. Der Entwurf des Gebäudes ist eine Art sprechende Architektur auf einem ganz schmalen Grundstück mitten in Berlin. Technisch bietet das Haus optimale Bedingungen für die Präsentation und eben auch den Austausch der empfindlichen Zeichnungen. Unter anderem dadurch konnte die Stiftung bereits einige sehr renommierte Einrichtungen für gemeinsame Ausstellungen gewinnen, zum Beispiel die Pariser École des Beaux-Arts, die Albertina in Wien, die Moskauer Tretjakov-Galerie oder das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Aktuell läuft eine Schau mit Zeichnungen der 1970er und 80er Jahre von der Londoner Architectural Association. In Msokau arbeite ich gegenwärtig an einer Erweiterung der altehrwürdigen Tretjakov-Galerie. Und in Sankt Petersburg ist momentan ein eigenes Balletttheater für den Choreographen Boris Eifman im Zentrum der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Kollegen Evgeny Gerasimov in Planung. Neben dem Alltagsgeschäft mit innerstädtischen Wohn- und Geschäftshäusern, Hotels und Verwaltungskomplexen finde ich gerade die Planung von Kulturbauten, besonders von Museen immer wieder besonders spannend.

Mit ihrem Russland-Pavillon auf der Mailänder Expo 2015 überzeugten Sie neben einem kühn aufstrebenden Dach aus spiegelndem Stahl auch durch die Verwendung von Holz. Und in dem neuen Projekt des jüdischen Campus in Berlin verwenden Sie glasierte Ziegel. Bedeutet das ein Zurück auf althergebrachte Materialien?

Nein, diese Baustoffe sind ja nicht in Vergessenheit geraten. Auch moderne Bauten unterliegen dem Wunsch nach Beständigkeit und Wert. Natürlich muss der Architekt das Material für die Fassade vorschlagen und versuchen mit einem stimmigen Gesamtkonzept, einer Geschichte zu überzeugen. So steckt letztlich in jedem meiner Bauten ein Teil von mir, von meiner Seele. Das betrifft die äußere, wie die innere Gestaltung. Architektur ist vor allem Geometrie, die Suche nach künstlerischen Formen und ihrem Zusammenspiel. Welches Material wir einsetzen, bestimmt schließlich aber der Bauherr.

In dem neuen Campus von Chabad Lubawitsch, das gegenwärtig in Berlin-Wilmersdorf entsteht, soll eine Schule mit einem Gebetsraum untergebracht werden, Bibliothek, Sporthalle und vieles mehr. Von außen gesehen, hat das Gebäude eine runde und keine eckige Form.

Es ist rund, weil das Grundstück dafür geeignet ist. Dieses Grundstück erlaubt eine Solitärform, die in sich abgeschlossen und vielleicht der Vollkommenheit etwas näher ist als etwas Lineares, das stets Erweiterungen erlaubt. Die weiche Form ist dagegen einladend, weniger monumental. Und sie entspricht eher dem modernen Geist einer Schule, die auf die Menschen zugeht und sie aufnimmt. Judentum ist eine menschenfreundliche Religion. Das möchte ich mit diesem Haus zum Ausdruck bringen.

Planen Sie weitere Bauten für jüdische Institutionen?

Wir haben vor einiger Zeit einen Entwurf für eine Synagoge in München abgegeben und beteiligen uns immer wieder gern auch an Ausschreibungen für zeitgenössische jüdische Bauvorhaben.